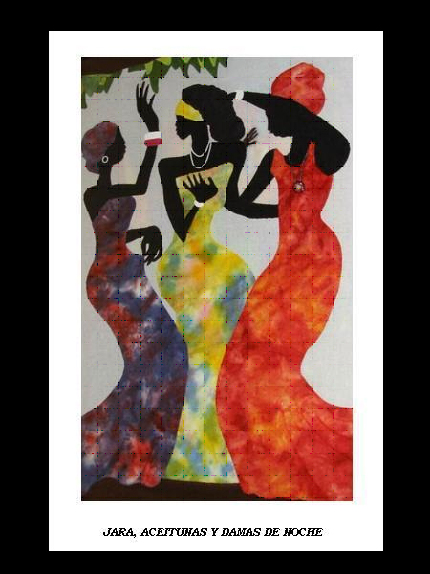

JARA, ACEITUNAS Y

DAMAS DE NOCHE

|

Agosto

sigue dando una larga tregua. Casi he olvidado el ígneo castigo que

infligió julio, igual que los árboles de la calle, que ahora se

muestran turgentes y agradecidos como a finales de primavera.

Reprimo mi impaciencia bajando los escalones de uno en uno. En la

oficina todo está organizado: allí saben que he cambiado mi guardia,

aunque albergo cierto resquemor, más propio del marido que inicia

una aventura que del compañero que elude una tarea con excusas. |

Esta excepcional

tarde de jueves augura recompensar mis meses de soledad; una soledad

aprovechada, creativa, sensual; una soledad enriquecedora, como definiera

magistralmente Teresa Alcántara en

Cartas;

una soledad voluntaria; pero, al fin y al cabo, soledad. Varios recuerdos

recientes y la brisa fresca me acompañan. No voy a precipitarme en ningún

momento: tomaré un tranquilo café antes de conectarme en el locutorio. Son las

siete de la tarde y el termómetro de la avenida Trujillo, junto al restaurante

chino, marca la increíble temperatura de 24 grados.

El locutorio al que

me dirijo, en la calle Sos, es muy pequeño. En tan reducido espacio, los

hermanos Dembele, Laih y Fátima, han conseguido encajar cuatro cabinas

telefónicas, cinco puestos de internet, mostrador, frigorífico, lavabo y una

minúscula tienda de chocolatinas y chucherías, amén de productos para el cabello

y tarjetas telefónicas. Las dos cabinas situadas a la entrada se ven desde la

calle, gracias a un ventanal hasta el suelo. Las otras dos están al fondo; son

más reservadas, pero para entrar en ellas hay que caminar de lado y así no

molestar a los clientes que se conectan en los ordenadores. A las horas que yo

acudo, acomodarse en uno de los boxes es francamente placentero: el aire

acondicionado a su justa potencia; la tenue música africana que procede del

aparato de radio de Laih; el susurro multilingüe de las conversaciones en las

cabinas... y ese espeso aroma que inunda la estancia y que varía su intensidad

con el paso de las horas.

Suelo conectarme

por las tardes, salvo los jueves, mi día de guardia. Es el mismo ritual desde

hace varios meses: tomo del frigorífico una bebida y me instalo en el box número

uno, si está libre. Resulta agradable durante las sesiones escuchar el tono

rutinario de Laih, saludando a los discretos clientes, y los suaves y frecuentes

pases de escoba que su hermana aplica al piso con lento vaivén. Ese movimiento

acompasa la percusión de la radio y como si avivara la fragancia exótica que me

ha cautivado. El misterio de esta sustancia, desde que la percibí, me provoca

sensaciones novedosas, deseos irrefrenables de ir más allá, ímpetu por

determinar su origen. Se trata de un olor trasgresor y lujurioso, sin duda

limpio, pero de difícil asimilación a lo habitual. Laih prohíbe terminantemente

fumar y no vende bebidas alcohólicas. El frigorífico, a través de su puerta

transparente, sólo exhibe agua, refrescos y jugos a la justa temperatura de 5ºC,

según reza el termómetro de su marco superior.

A menudo coincido

con rumanos y moldavos, estos últimos muy respetuosos y educados en el uso del

escaso espacio. El

más amigo

es Luc,

camarero de El Miguelete, bar lindante con el locutorio y ya de esquina con la

Avenida Trujillo, donde a veces tomo café antes de regresar a mi barrio. Luc,

que apenas habla castellano, tiene la costumbre de conectarse antes de entrar a

trabajar, poco antes de yo marcharme. Pese al escaso tiempo de coincidencia en

el locutorio, siempre me saluda con un

qué tal, amigo

y me

despide con un

suerte,

dejando ver una huidiza mirada azul de una tristeza sobrecogedora.

|

Me

impongo caminar despacio, pararme, mirar los comercios de toda la

avenida: Feng modas, ferretería Kabariti, perfumes Essaouira, Afro-hair,

calzados Lorenzo Caballero.... Me entretengo en leer las burdas

pintadas racistas que manchan sus fachadas, muchas borradas y

vueltas a repasar. Temo llegar a mi destino demasiado pronto. Las

viviendas de las plantas bajas dejan escapar por sus ventanas los

aromas de cafeteras y teteras que, por esas enigmáticas evocaciones

que sólo los olores conllevan, me trasladan a las tardes de julio,

en plena ola de calor. |

Mi memoria recorre

fugazmente aquellas semanas de plomo y se detiene en un pasaje especial: ...eran

como las ocho y pedí café en El Miguelete; necesitaba despabilarme después de

una larga e infructuosa sesión de búsqueda de apartamento en internet. Recuerdo

que, nada más sentarme, entró Luc, el moldavo triste, apurado; se puso el

delantal y fue él mismo quien me preparó la taza. Pensé que su rato de conexión

había sido bien corto, apenas unos minutos. El jefe del bar, con parsimonia, se

estaba uniformando en el otro extremo de la barra -pañuelo pirata negro, camisa

blanca remangada y faja a lo San Fermín- mientras comentaba con un pequeño grupo

de clientes elegantes la tarde de calor extremo y la esperanza de una noche más

fresca que atrajera vecinos a los bien situados veladores. Me llamó la atención

que, desde su posición y sin dejar de charlar, no perdía detalle de los

movimientos de Luc...

El Miguelete es una

cafetería con aspiraciones de taberna del Centro. Combina con casual acierto los

oscuros paneles de madera que forran paredes y pilares con una decoración que

podría catalogarse como

española.

El tono miel del provenzal de sillas y mesas da una pincelada luminosa a ese

caos barroco de cabezas de toro, láminas de vírgenes y apolillados arados

romanos, potenciado el conjunto por una envidiable orientación a la brisa del

poniente.

En la cocina de El

Miguelete trabaja Juanlu: es dominicano y algo mayor; lleva años en la ciudad y

ha tomado este empleo recientemente. Afable y educado, muestra una gran

sensibilidad musical y a menudo lleva un auricular en la oreja por el que, según

me explicó, siempre escucha cantantes de su país: Fernando Villalona, Toño

Rosario, Wilfrido Vargas... Sólo se lo quita cuando sufre las inesperadas y

sigilosas revisiones del jefe en la cocina. Juanlu, antes, trabajaba como bar-man

en El Juidero, un disco pub latino próximo a mi oficina, donde acostumbro a

tomar una copa tras la guardia de los jueves. Una joven negra lo ha sustituido;

se llama Ruth.

|

Sigo la

Avenida abajo; todavía queda rato hasta la esquina con Sos. Dos

motocicletas de la policía pasan a toda velocidad interrumpiendo por

un segundo las vívidas imágenes de aquella tórrida tarde en El

Miguelete: ...recuerdo que daba un sorbo al café cuando me asaltó

una certeza subconsciente, una relación oculta que de súbito salía a

la luz: había un parentesco olfativo entre el locutorio y El Juidero;

la fascinante especie de fragancia me revelaba una variante bravía,

un mestizo arrogante producto de su cruce con los vapores de alcohol

y el humo del tabaco, y se me insinuaba como nuevo elemento en mi

inútil jeroglífico sensual...Pero aquel rato en la cafetería también

fue especial por otra cosa... estaba yo absorto con esas

cavilaciones, cuando, por sorpresa, el jefe, ataviado ya, comenzó a

gritar a Luc. |

Le recriminaba no

sé qué falta de consideración con unos clientes que esperaban primero la cerveza

fría y luego la carta de tapas, y no al revés. Gritaba, avanzando la barbilla,

al tiempo que los clientes observábamos los torpes intentos de Luc por dar

alguna explicación. Juanlu, desde la cocina, fuera del campo de visión del jefe,

enviaba a su compañero un gesto de calma, una señal de

ya pasará.

El moldavo siguió el consejo y balbuceó algo así como

lo siento,

casi imperceptible. Tras un bufido de fastidio, el jefe diole la espalda

iniciando un altivo y ensayado paseíllo por todo el interior de la barra. Me

fijé en el camarero y recuerdo que me conmovieron sus ojos escarnecidos, dolidos

por la humillación y la vergüenza. En aquel momento inoportuno apareció Fátima,

la del locutorio, en busca de cambio. El jefe, interrumpido en su coreografía,

reprimió una frase grosera con un chasquido de lengua y rebuscó en la caja

varios billetes de 10 euros; los arrojó en la barra y tomó la bolsita de

monedas. Me acuerdo de que al volverse masculló en voz baja, refiriéndose a Luc:

los

rusos me tienen harto.

Una vez que Fátima salió de regreso al locutorio, continuó con su comentario:

apesta como las cabinas de al lado las tardes de giro.

Yo, en aquel momento, pensé que seguía refiriéndose al moldavo, que, en efecto,

descuidaba su imagen y su higiene ostensiblemente. Pero aquella frase me

impresionó, no por el sujeto del símil, sino por el objeto: las tardes de giro y

su enigmático atributo olfativo... La confidencia del jefe resonaba en mis

oídos

como si de un campanazo se tratara e hizo la tarde aún más especial.

|

A paso

mucho más rápido que el mío, me adelantan varios rumanos, elegantes

y arreglados, a su estilo. Reconozco a tres de ellos: son los

jóvenes habituales del locutorio y de la tienda de ultramarinos de

la misma calle. Son los mismos que me hicieron pasar un mal rato,

creo que el último día de julio, en la sesión de internet. El

grupito no me es simpático. Es verdad que admiro su despreocupación

y su capacidad grandiosa para reírse hasta de la propia sombra, y la

habilidad para sacar plata de la caridad; pero con ellos me ando con

cuidado. Decelero; quiero que tomen distancia; hoy no deseo el más

mínimo problema.Me incomoda rememorar las escenas que se produjeron

aquella tarde y fuerzo mi pensamiento hacia otra cosa...el trabajo,

las vacaciones...este año estoy dilatando la tarea de forma

deliberada, pues tengo la determinación de tomar vacaciones en

otoño, o quizá en invierno. |

Mi nueva vida me lo

permite. Hasta entonces, seguiré con la copa de los jueves en El Juidero, las

tardes de conexión donde Laih, que ya son como misa diaria, alguna larga

conversación telefónica...mi actual soledad la percibo como una especie de

acúmulo de méritos que, precisamente esta tarde de jueves, deben reportarme

algún hallazgo... Me vuelven a molestar las imágenes de la aciaga tarde...

Fátima estaba sola. Las decenas de trenzas de su pelo se le venían a los ojos,

mientras trataba de descubrir en el monitor qué problema tenían los ruidosos

rumanos con la computadora número dos. Me instalé con sigilo en el box contiguo,

el habitual número uno. Los jóvenes, de pie y a su espalda, estaban algo bebidos

y bromeaban sobre el abultado trasero de la senegalesa. Ella se mostraba

nerviosa e incómoda y cuando se enderezó, resuelta ya la avería, le pregunté que

cómo estaba, a lo que me respondió, anormalmente comunicativa

no muy bien

-la ausencia de su hermano mayor la desinhibía. Al parecer, aquella tarde, Luc,

el moldavo, había discutido duro con su jefe y buscado refugio momentáneo en el

locutorio. Crispado y lloriqueando, según interpreté de las palabras de Fátima,

intentó una llamada telefónica a su país, sin respuesta, mientras los rumanos

borrachos le increpaban y molestaban. Yo sabía que uno de ellos estuvo

contratado varios meses en El Miguelete, y que no terminó muy bien. Luc, que se

entiende bien con los rumanos, de modo similar a como lo hacen gallegos y

portugueses fronterizos, me hizo imaginar en aquel momento una probable escena

en la que su predecesor, conocedor de la guasa del jefe, le instaba a no dejarse

humillar, a hacerle frente, a jugársela. Sentada ya Fátima en el mostrador, los

rumanos sacaron cigarrillos y se pusieron a fumar.

|

Los

miré con desaprobación, lo que me reportó el gesto de burla

intolerable de uno de ellos y no sé qué comentario sobre los

españoles. Ruborizado por la afrenta, me disponía a responder, pero

me

salvó

la voz

de Laih, que tronó desde la puerta. Vestía un impecable

anangu

blanco y llevaba bajo el brazo una carpeta de gomillas. |

En dos zancadas

alcanzó el box de los jóvenes y, con la precisión de un maestro rural, dio un

certero carpetazo en la nuca de uno de ellos, exigiendo en rumano que salieran

de inmediato del locutorio. Entre brabuconadas, risas y pendencias, obedecieron,

no sin antes tropezar adrede y duro contra el respaldo de mi silla. Ya

expulsados, recuerdo que Fátima se apresuró a barrer la pequeña sala, al tiempo

que su hermano se sentaba con aire contrariado y sacaba del bolsillo un

minúsculo rosario que apretó entre los dedos. La joven, con un aerosol cítrico,

anuló el tufo del tabaco y, sin saberlo, acabó también con el bendito efluvio

que aquella tarde se percibía con especial intensidad. Ese día de julio, tras el

conato con los rumanos, no pude concentrarme, estaba disgustado y marché directo

a casa. Me acuerdo de que en la tienda de enfrente los gamberros daban cuenta de

una cerveza de litro en medio de risotadas y bromas y me alivió el hecho, como

hoy, de que no advirtieran mi presencia en la calle.

Tauste, Sádaba,

Uncastillo, Ejea... Las bocacalles van quedando a mi derecha y ya diviso la

sombreada esquina de Sos, donde está El Miguelete. Advierto cierto trajín, más

que el habitual, pero pienso que existe un motivo evidente: los vecinos se echan

a la calle para disfrutar de la inusual temperatura. Pasa junto a mí un

automóvil con sirena magnética en la capota. Acelero el paso. El vehículo frena

en seco junto a la entrada de la cafetería y, por su puerta derecha, se apea una

figura familiar: Paco Rubianes. ¡Maldición! dos veces seguidas después de tantos

años. Instintivamente giro 180 grados y vuelvo sobre mis pasos; no puedo

encontrarme de nuevo cara a cara con Paco en circunstancias

embarazosas.

Tengo que llegar a la calle Sos por el callejón lateral de la tienda de

ultramarinos; el café puede esperar a otro día. A paso ligero, tuerzo a la

izquierda en la esquina de Ejea y, a unos 20 metros, de nuevo a la izquierda, en

el callejón. Desemboco en Sos, junto a la tienda. Mirando al suelo, inicio una

amplia parábola hacia el locutorio, tropezando casi con los

tigres

que comparten un brik de vino apoyados en la pared. ¡Dios Santo! Imposible

acercarse a la pequeña entrada: toda la acera y parte de la calzada están

invadidas por una muchedumbre femenina... Quedo como varado en la periferia de

esta colorida concentración de extranjeras; Rubianes sólo tendría que mirar

hacia acá y descubrirme como un vulgar y depravado mirón... No tengo más remedio

que abrirme paso entre ceñidas camisetas, pantalones color chicle y sandalias

doradas. Por fortuna, casi todas son altas y, entre sofocos y disculpas,

alcanzo encogido la abierta puerta del locutorio. Oteo hacia dentro e inspiro

profundamente. Mis fosas nasales se inundan de la caliente atmósfera almizclada

que emana del interior. Está repleto. Es como si el minúsculo local se hubiese

convertido en un almacén de jara, aceitunas y damas de noche en bullente

fermentación.

|

Apoyado

en la cristalera, espero a que alguna chica salga y deje sitio; a su

través puedo ver que las dos cabinas de la entrada están ocupadas

por tres africanas cada una. En esta posición estoy oculto y, al

tiempo, en la ruta de la brutal fragancia que despide el local. He

tenido mala suerte con lo de Paco o, más bien, ha sido inoportuno,

precisamente hoy,

mi

tarde.

La otra noche, hace justo dos semanas, me topé también con él, en El

Juidero. Fue una situación comprometida, aunque tuvo consecuencias

interesantes. Aquella noche, sin modestia, me sentí juicioso y

maduro, pese a las copas que quizá tomé en exceso. Reconozco que

volví a casa engreído, satisfecho...y borracho...el disco pub estaba

oscuro, casi lleno. La guardia había sido ajetreada y quería

relajarme. |

Fue la noche que

comenté con Ruth -simple excusa para gozar de su atención- que algunas tardes

saludaba a Juanlu, el cocinero de El Miguelete, y que lo encontraba bien, pero

que se le veía más alegre cuando trabajaba en el disco pub. Recuerdo que ella,

en un parón de la música, me confió que era de esperar; que él, con el cambio,

había buscado la seguridad de un contrato, algo que el Juidero no garantizaba.

Yo bebía a tragos largos. Las cumbias de Morgan Blanco y los Guarachacos

reventaban contundentes por los altavoces y dos negras las bailaban con encanto

al fondo de la pista. Ruth las jaleaba, contoneándose al compás, y muchos

hombres levantaban divertidos sus copas mientras otras chicas reían y palmeaban.

Apuré la copa y le pedí una más a Ruth que, sin preguntar, me cambió el ron

diciéndome

prueba éste; es

como yo, de Puerto Plata.

Fue entonces cuando aproveché la ocasión: le indiqué que se acercara un poco

para que pudiera escucharme; accedió arrimando veloz su cuello hasta pocos

centímetros de mi boca; la botella derramaba el ron en el vaso. Turbado, me

costó construir la frase: mi olfato se vio sacudido...era la ya

catalogada

variante del locutorio que, en aquel momento, asocié al ron dominicano -algo

improbable, dadas las férreas normas musulmanas de Laih respecto al alcohol.

Tartamudeando, logré arrancar y le pregunté que qué era aquello de las

tardes de giro. Ella pensó unos instantes; puso gesto de estar organizando la

información y al poco me explicó que los jueves por la tarde libran las

domésticas;

que aprovechan para transferir dinero a sus familias desde los locutorios,

además de telefonear, conectarse y charlar con las compañeras hasta la noche.

Recuerdo cómo me sonrió con dulzura y siguió después atendiendo a otros

clientes. El sabor del combinado me resultó espeso, apabullante, embravecido,

como un licor de almendras violado con bagazo de caña, en el que las burbujas de

coca cola actuaban como moderador de algo que, de tomarlo puro, sería salvaje.

Aquella noche decidí engolfarme y repetir la copa: un día es un día, pensé. Más

negras bailaban al fondo; ya no quedaba ninguna sentada; la versión

local

de mi fragancia se paladeaba, literalmente. A Ruth se la veía

animada; yo bebía rápido y la miraba con insistencia; ella me devolvía risas

descaradas y gestos de sorpresa por mi atrevimiento; llegué a leer en sus labios

qué te pasa Monroy. Pero fue justo entonces

cuando la noche se

animó de verdad:

|

-

Por favor, baje el volumen de la música, señorita; muéstreme la

licencia del establecimiento; si hay algún responsable, indíquele

que se persone.

El

achispamiento que tenía quedó en suspenso; quise permanecer inmóvil

como una estatua, mirando hacia el fondo. Aquella voz me sonaba. Los

hombres, mecánicamente, se rebuscaban en el bolsillo trasero del

pantalón y las mujeres metían la mano hasta el codo en sus grandes

carteras. Displicente y burlón, un policía alto revisaba los

documentos recolectados; el otro, el que habló al entrar, clavó su

mirada en mi perfil. Me sentí incómodo, fuera de lugar. |

- Perdona, eres

Santi, Santiago Monroy, ¿no?..

Esa voz ... Rubiño...

Rubiñán... Ruiloba... ¡Rubianes!

- Hola, ¿te

conozco?

Fijé mi más seria

expresión en su rostro durante dos calculados segundos; acto seguido simulé

sorpresa:

- ¡Paco,

Paco Rubianes! ¡Qué casualidad! ¡Cómo estás!

Ruth le alargó la

documentación requerida y, casi sin revisarla, el agente me comentó, en tono

bajo y confidencial, acerca de la misión que estaban realizando en aquella

barriada de inmigrantes. Con delicadeza, me dio a entender su preocupación por

haberme encontrado con

esta gente

y le indicó

a su compañero que cesara de revisar y se acercara al mostrador.

Inexplicablemente, mi cerebro desarrolló una sinergia entre recuerdos de

adolescencia y necesidad de resolver. Ruth me miraba con la boca abierta.

- Vaya,

Paco, sigues con tu oficio. Te perdí de vista cuando te trasladaron, pero me he

acordado de ti en muchas ocasiones.

Exprimía mi memoria

e improvisaba al mismo tiempo; Rubianes nunca estuvo muy bien de la cabeza; más

de una vez me había quedado con él en los bancos de la Avenida cuando su padre,

casado de segundas con una joven y mandona portuguesa, lo botaba de casa. Me

tenía una especie de respeto a toda prueba, pese a casi doblarme en tamaño. Yo

lo apreciaba, más o menos, y mis palabras de aliento solía agradecérmelas con

gesto solemne. Las bellas facciones de Ruth, expectante, me estimulaban a

seguir:

- Suelo

venir a este local los jueves. Aquí se está bien y el ambiente es sano, no hay

problemas de ningún tipo; ya sabes, gente trabajadora y de familia. Si me

disculpas el atrevimiento, creo que por aquí no está lo que buscas.

El policía evitaba

la mirada directa; cerró la documentación que apenas había analizado y se la

devolvió a la camarera, con un toque de desaire, cogida con dos dedos a modo de

pinza. Ruth no perdía detalle de mi inusual y forzado aplomo.

- Bueno,

Santiago... Me enteré de que dejaste Asuntos Sociales y te instalaste por tu

cuenta; ¿cómo te va?

- Pues ya tú

ves; en la Fundación no nos falta actividad, aunque la aventura me costó el

matrimonio... cosas que pasan. Trabajamos en este distrito y tenemos la oficina

justo al final de la calle.

Me sorprendí a mí

mismo dándole tanta información; pero en aquel momento merecía la pena.

- Bueno,

Monroy, espero que todo te vaya bien en tu... fundación; me alegra verte,

aunque, sinceramente, me hubiese gustado encontrarte en otro sitio. Seguiremos

con la tarea.

Me apretó la mano

con franqueza, como antaño, y enfiló para la salida. Lo había conseguido: aquel

grandullón, que veinticinco años atrás, con un hacha y una cinta de la bandera

en la frente, montaba guardia en nuestra calle para defenderla de indeseables,

se marchaba por la puerta de El Juidero sin más consecuencias. La música volvió

a su volumen y, cuando miré a mi copa, ya estaba rellenada...

|

Pero,

por suerte, hoy no me ha visto y ya estoy protegido por el

burladero

del locutorio: he logrado entrar. Fátima y Laih no dan abasto: en

varios idiomas tramitan giros a golpe de 50, 100, 200 euros. El

frigorífico transparente no para de abrirse y cerrarse amenazando

con quedar vacío en poco tiempo. El jolgorio recuerda a una

asfixiante y exótica pajarería donde los atestados boxes y cabinas

son las jaulas. Sólo un circunspecto internauta se mantiene en su

silla, asediado por los caderazos de las chicas que transitan a su

espalda y los redondeados codos de las que ocupan los boxes

contiguos. |

El fresco de la

calle es incapaz de traspasar; no enfría el aire acondicionado. No sé dónde

ubicarme; me percibo sudoroso y vulnerable entre tanta piel negra y perfumada,

pero no debo volver a la calle; ni quiero: estoy deslumbrado, hechizado,

seducido. Algunas guardan sus zapatos altos en la cartera y sus pies descalzos

descansan sobre el blanco piso; otras se abanican con agendas, libretas o con lo

primero que encuentran a mano; algunas, elevando los torneados brazos, se soplan

con descaro las axilas. Justo ahora que decido, mareado, apoyar mi peso contra

la pared, parece que la corriente femenina se mueve poco a poco hacia la puerta.

Algo nuevo ocurre en el exterior. Laih, exasperado por los empujones, la paga

agriamente con una cubana, que le dice

ay chico, que coño

te pasa hoy.

Me dejo arrastrar por la lenta marea. Vuelvo a situarme en el umbral y observo

que, en la calle, las decenas de mujeres miran hacia la esquina con gesto de

curiosidad, como asistiendo a una trifulca. Los moscones -nacionales, africanos,

ecuatorianos- recién salidos de los tajos, en ropa de faena, dejan de ser

escuchados por sus interlocutoras negras, más pendientes de la cafetería que de

los toscos cumplidos. Saco la cabeza como puedo entre los hombros desnudos de

dos mujeres... y me estremezco: una ambulancia que ha llegado durante mi

ocultamiento está cargando una camilla; sólo alcanzo a distinguir el pañuelo

pirata negro del herido. Mientras, el compañero de Rubianes, el alto que le

acompañaba aquella noche en El Juidero, habla a voces por su móvil, leyendo algo

pequeño que sostiene con la mano: grita

Juan Luis Romero

Millán.

El corpachón de

Paco Rubianes irrumpe en mi estrecho campo de visión, lo que me hace retraer el

cuello entre los voluptuosos y oscuros hombros. Clava una mirada de aversión en

los

tigres

que beben en la tienda de enfrente, como preparándose para embestirlos, pero en

su avance va apareciendo alguien que lleva esposado. ¡Dios mío!, es Juanlu, el

mulato de la cocina. Una de las mujeres que me sirven de parapeto, visiblemente

importunada, se aparta y me mira con desaprobación; debo haberme pasado en el

roce involuntario. Pido disculpas y traspaso hacia la calle, volviendo a

atravesar la aromatizada y palpitante concurrencia.

|

El

vehículo arranca y sale por la Avenida, en la misma dirección que

tomó la ambulancia. Luc, muy atento, responde a un motorista

irritado que trata de tomarle declaración. Busco en la distancia

cruzar la mirada del moldavo, que me saluda con la cabeza y detecto

en sus ojos azules un brillo inusual, un atisbo de dignidad

recuperada. Le hago un gesto de pregunta y él levanta los hombros,

como dándome a entender que pasó lo inevitable. Los clientes,

serios, comentan las escenas que han presenciado, mientras van

siendo desalojados de la cafetería. Alguno, desafiante, eleva la voz

y dice

hasta

los huevos.

Luc cierra la puerta de la calle Sos, contigua al locutorio, y desde

dentro me despide con la mano; está atareado. |

A mi espalda,

apoyados en la fachada de la tienda de ultramarinos, rumanos y moldavos, con

rostros graves, intercambian tensas miradas con los clientes que permanecen en

la acera de El Miguelete.

La legión de

mujeres sigue disfrutando de su permiso. Ya es casi de noche y continúan

llegando

domésticas,

así como todo tipo de ligones que se conocen lo de las tardes de giro. Las que

van saliendo del locutorio se estacionan en la acera o en la calzada, y sacan

sus celulares para conversar, reír o sólo teclear mirando la pantalla. La visión

de los pequeños teléfonos hace que me acuerde de Ruth, a la que imagino pegada

al suyo destapando coca colas con destreza. Decido llamarla y contarle lo de

Juanlu. En este momento, una gitana está pasando a mi lado con una canasta de

jazmines engarzados. El aroma de estas flores, que siempre evocó en mí las

mejores secuencias juveniles, hoy no lo percibo: la alta concentración de

veneno

que aspiré en el locutorio, cuya naturaleza ya he resuelto, ha dejado mi olfato

entumecido, dañado, extenuado.

Ruth no contesta a

mi llamada. Volveré sobre mis pasos por la Avenida, despacio. Cenaré en el chino

del principio. Pasaré por la oficina, sin ningún motivo lógico, y entraré

después en El Juidero, como todos los jueves por la noche. Le contaré a Ruth la

movida de Juanlu... Y lo delicioso que estaba todo lo que me dejó el otro día en

mi despacho: dos bolsas de supermercado con arroz, maíz dulce, macarrones, carne

de ternera, queso en lonchas, latas de atún, pan de molde...pero que no debió

preocuparse. Quizá sea mi aspecto desaliñado el que haya provocado en ella

cierta compasión. O quizá -mejor sería- Ruth lo atribuya a mi situación de

reciente divorciado. Más me agrada pensar en la posibilidad de que esta negra,

sin pareja conocida, se haya decidido por mí, siendo como es el

objetivo de todos

los tigres

que la conocen...en

el trabajo, en la calle, en su piso compartido por sabe Dios cuánta gente... La

competencia es despiadada; pero puede que yo, sin haberla tocado todavía, haya

alumbrado la necesidad de protección que tiene toda mujer en dificultades. Si

todo queda en un agradecimiento por mi

performance

con Rubianes, sería desalentador: mi nevera está vacía, pero eso no significa

que pase hambre...o quizá algo; habría sido una forma muy primitiva de dar las

gracias. No obstante, el esfuerzo con los víveres fue evidente: ella tiene poco

dinero, está pendiente de los papeles y quiere traerse a su niño de Puerto

Plata; puede que me necesite

sólo

para eso. De momento, tampoco yo tengo liquidez, y, como diría Iwasaki, cuando

el dinero no entra por la puerta, el cariño se escapa por la ventana...

Reconozco haber sospechado en ella una actividad paralela, a piel desnuda; eso

acabaría con la vaina...o a lo mejor me pondría en la cola... Bueno; tomaré dos

o tres copas, con calma, a ver qué me cuenta hoy; no me cansaré de mirar su

cara...y su piel...esa piel de las negras. Llevará la camiseta amarilla de

tirantas que enaltece su color, y sus gafas de sol a modo de diadema... Estoy

más delgado, no sé si mejor o peor para su gusto, si es que Ruth tiene algún

gusto respecto a mí. Pero...qué difícil es todo... todo su ambiente, todos esos

jóvenes compatriotas del piso donde vive, los escasos clientes nacionales de El

Juidero, con sus BMW y sus Yamaha, también embelesados por las extranjeras -al

contrario que los innumerables y excluyentes Rubianes... Todo lo tengo en

contra. Es absurdo albergar esperanzas de futuro con Ruth. Además, quién diablos

será el padre de su hijo, supuestamente separado de ella; imagino que un

mastodonte negro a juzgar por las fotos del niño, un verdadero hércules de ocho

años. Sin duda alguna, las conversaciones con Ruth, tanto en la Fundación como

en el disco pub, son muy agradables; a veces creo que se insinúa, pero otras que

no, sobre todo al presenciar cómo charla con otros y detectar los mismos

indicios. Y por teléfono -el eterno celular pegado a su oreja- el mismo

dime cariño

me

suelta a mí que a cualquiera que la llama...

Quizá sea muy tarde

para pasarme por la oficina; al fin y al cabo para qué. Recogeré el coche e iré

directo a El Juidero.

|

No

se ve bullicio; no hay motos, ni BMW, ni gente en las inmediaciones.

Por primera vez se puede aparcar en la misma puerta. ¡No puedo creer

lo que veo!:

“local

cerrado por orden judicial...precintado por la policía”.

Ahilo para mi casa; siento un gran abatimiento...¿la habrá

fastidiado el cabrón de Rubianes?... qué habrán encontrado dentro...

Marco el número de Ruth:

apagado

o fuera de cobertura.

Llego en poco tiempo; no hay tráfico. Aparco a diez metros de mi

portal. Son las dos de la madrugada. Tomaré un valium y me acostaré

sin ducharme siquiera. Abro la cancela y mi casi atrofiado olfato

capta trazas de algo conocido; en los escalones del fondo, a

oscuras, distingo una figura acurrucada.

-

Monroy, cariño, gracias a Dios que llegaste. |